京都御所(京都御苑)は見どころがいっぱい。

散歩をする人、スポーツをする人、ピクニックをする人など、毎日たくさんの人が訪れる、京都人の憩いの場となっています。

「京都御所」と「京都御苑」との違い

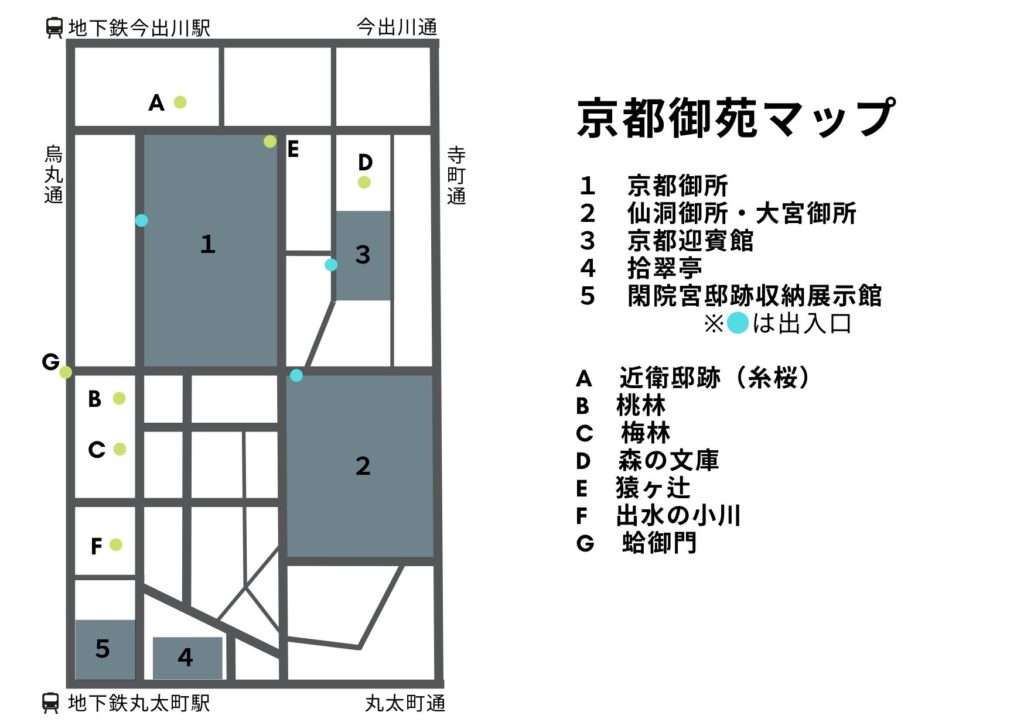

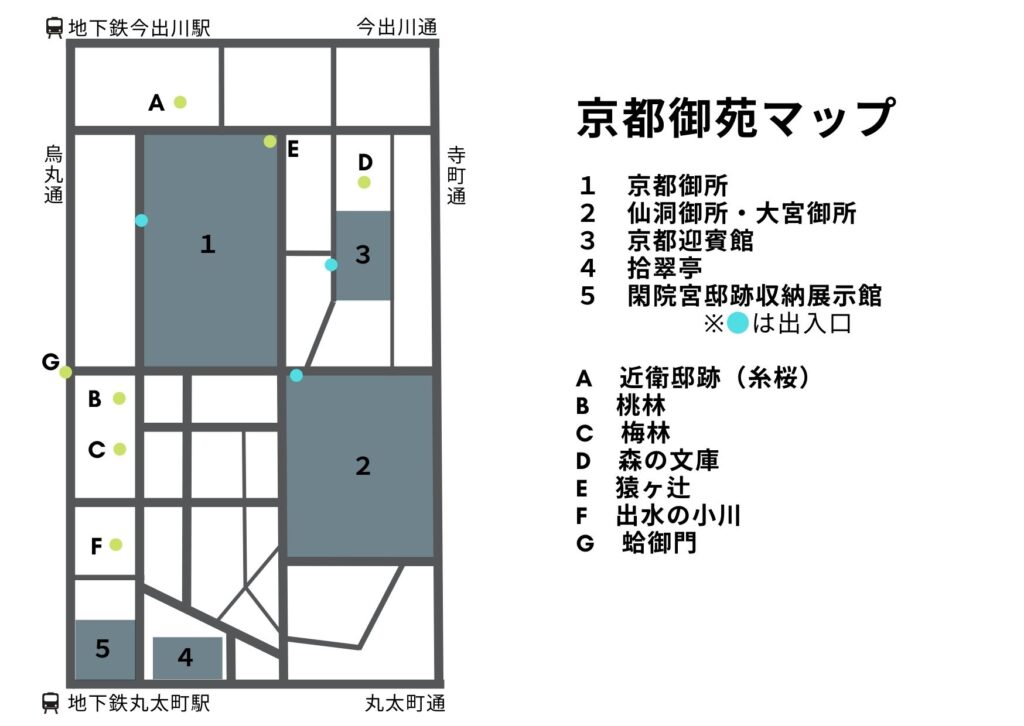

いわゆる「御所」といえば、丸太町・寺町・今出川・烏丸に囲まれたエリアを言いますが、正確にはこは「京都御苑」であり、「京都御所」は明治維新までの天皇のお住まいだった紫宸殿などがある敷地を指します。

京都御苑で見学できる場所

京都御苑で見学できる場所は、京都御所、仙洞御所、京都迎賓館、拾翠亭(九條家)、閑院宮邸跡収納展示館になります。

京都御所

明治維新までの天皇のお住まいで、紫宸殿や清涼殿を見ることができます。建物の内部には入れませんので、外から歩いて見て回ります。店地区や調度品などの展示を見ることができます。

自由参観での見学となります。

一日に数回、日本語と英語・中国語でのツアーがあります(現在、新型コロナにより中止)。

一般公開日:通年※月曜、年末年始休止

事前申込:不要

参観時間:9:00~17:00(受付16:20まで)

参観料:無料

見学時間目安:約30〜60分

仙洞御所

仙洞御所とは、退位した天皇(上皇)のための御所で、後水尾上皇の御所として江戸時代初期に建てられました。大宮御所とは上皇の后の御所を指します。

1800年代の大火で仙洞御所の建物はなくなりましたが、大宮御所は再建されて残っています。

見学は大宮御所を外から見学し、仙洞御所の庭園を周遊するコースになります。

ちなみに、今でも皇族の方々が来られたときにはここに宿泊されています。

一般公開日:通年※月曜、年末年始休止

事前申込:要・当日参観枠あり

参観時間:ツアー形式(一日5回実施)

参観料:無料

見学時間目安:約60分

5月上旬には見事な藤棚がみられます。

京都迎賓館

2005年に開館した、国賓をもてなすための、国の迎賓施設です。

建設にあたっては現代の職人の粋を集結させた、現代の和風建築となっています。

一般公開日:通年※月曜、年末年始休止

事前申込:事前予約・空席があれば当日整理券あり

参観時間:ツアー形式(一日9回実施)

参観料:大人2,000円、大学生1,500円、中高生700円

見学時間目安:約95分

拾翠亭

五摂家の一つ九條家の庭園の遺構です。拾翠亭は江戸時代後期に別邸として建てられた茶室。茶室の貸出も行われています。

九條池の厳島神社には、京都三珍鳥居「唐破風鳥居」がみられます。

一般公開日:木・金・土曜日、葵祭(5/15)、時代祭(10/22)※年末年始を除く

事前申込:不要

参観時間:9:30~15:30(受付は15:15まで)

参観料:300円※中学生以下無料

見学時間目安:約15〜30分

閑院宮邸跡収納展示館

一般公開日:通年※月曜、年末年始を除く

事前申込:不要

参観時間:9:30~16:30(受付は16:00まで)

参観料:無料

見学時間目安:約15〜30分

その他おすすめスポット

施設の参観以外にも、楽しめるスポットをご紹介します。

桜、桃林・梅林

御所の西側(烏丸通側)には梅園があり、さまざまな種類の梅があります。種類が多いので、長い期間に花を楽しむことができます。

桜も園内あちこちでみられ、どれも立派な木ではあるのですが、なかでも人気なのが近衛邸跡の糸桜です。早咲きの桜ですので、3月下旬に見頃を迎えます。

場所は京都御苑の北西です。

森の文庫

迎賓館の北側にある森の図書館。ベンチと本棚が設置されています。

御所の東側は特に緑が深いので、静かで落ち着いたエリアです。近くではバードウォッチングのスポットにもなっています。

猿ヶ辻

「猿ヶ辻」の伝説の猿の彫刻が見られます。

ー消失した御所の再建にあたり、鬼門である北東に、日吉山王の神の使いである木彫りの猿を祀ることになった。ところが、夜な夜な通行人に悪さをするので、金網に閉じ込められてしまいました。

右向きの猿がわかりますでしょうか?

出水の小川

ここは親子連れで賑わうスポット。小川が流れており、夏には水遊びをする子どもの姿が見られます。

近衛邸近くにある公園も人気です。

蛤御門

幕末、蛤御門の変の現場。長州軍がここに主力を集中して激戦となったので、その戦いを蛤御門の変とも称するようになりました。この門には現在でも戦の跡が残っています。

いろんな楽しみ方ができます

キャッチボールなどで体を動かしたり、犬の散歩、ランニング、バードウォッチングをしたり、市民の憩いの場になっています。

思い思いの時間を過ごされてはいかがでしょうか。