京都・祇園にある臨済宗建仁寺派の大本山「建仁寺」。賑やかな花街のすぐそばにありながら、境内は一転して静寂と禅の美しさに包まれた空間です。

この記事では、建仁寺の見どころである方丈の襖絵や天井画「双龍図」、潮音庭などの庭園、御朱印情報までを写真付きで紹介します。

建仁寺とは?|栄西禅師が開いた京都最古の禅寺

建仁寺は、臨済宗の開祖・栄西禅師が建仁2年(1202年)に創建した京都最古の禅寺です。 栄西は日本に茶を伝えた人物としても知られており、著書『喫茶養生記』や『興禅護国論』でもその思想を伝えています。

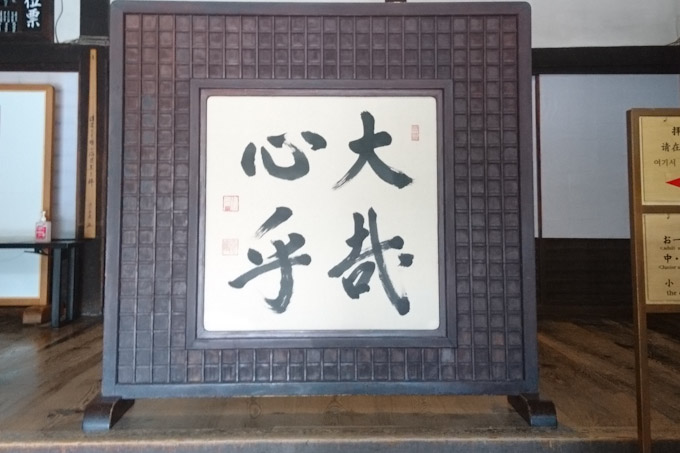

入口(庫裏)に入ると、栄西の言葉「大哉心乎(おおいなるかなしんや)」という序文が掲げられ、訪問者を迎えてくれます。

建仁寺方丈の見どころ|枯山水、海北友松の襖絵

海北友松筆「雲龍図」

方丈では、桃山時代の絵師・海北友松による「雲龍図」や「竹林七賢図」の複製が展示されています。元は襖絵でしたが、現在は軸装され、オリジナルは博物館に預けられているそうです。

方丈にはかつて橋本関雪の襖絵「生生流転」も飾られていました。関雪は大正から昭和初期に活躍した日本画家で、銀閣寺近くにある白沙村荘は、彼の旧邸であり現在は美術館として公開されています。お庭もきれいですので、訪ねてみては。

枯山水庭園「大雄苑」

方丈前に広がる「大雄苑(だいおうえん)」は、白砂と石によるシンプルな枯山水庭園。

縁側に座って庭を見上げると、青空と法堂の屋根が大きく広がり、開放的な気持ちにさせてくれます。初夏にはクチナシの花が咲き、甘い香りが漂います。

祇園のまんなかにあるのが信じられないくらい静かで、ゆっくりとした時間を過ごせました。

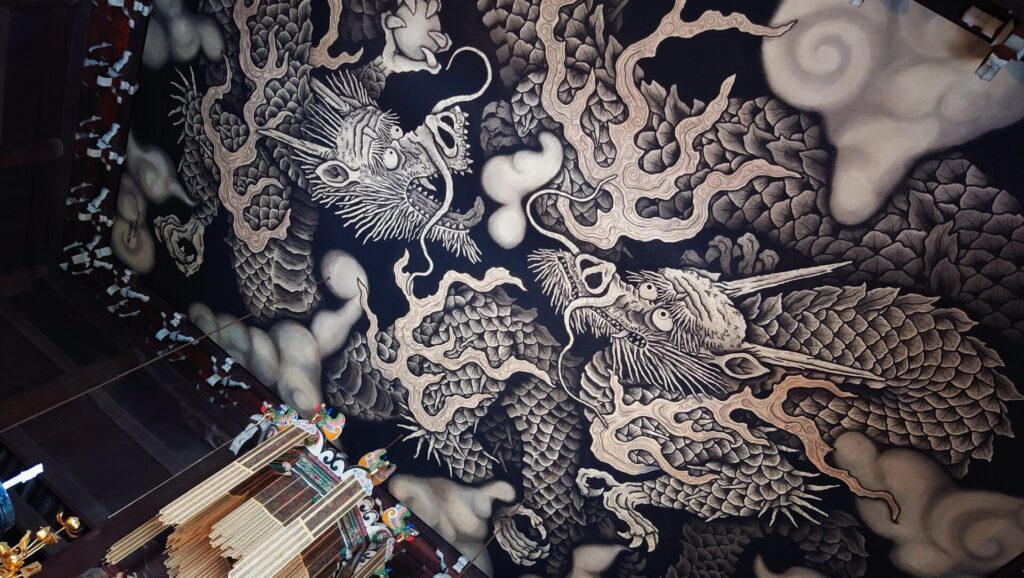

建仁寺法堂「双龍図」|圧巻のスケールに息を呑む

法堂の天井には、2002年の創建800年記念として小泉淳作氏によって描かれた「双龍図」が広がります。

大きな龍が天井いっぱいにうねりながら描かれており、その迫力は圧巻。鎌倉の建長寺にも小泉氏の龍がありますが、こちらは円形に収まらず天井全体を覆っています。

御朱印に書かれる「拈華堂」はこの法堂の別称のこと。「拈華微笑」という禅語に由来する禅語です。

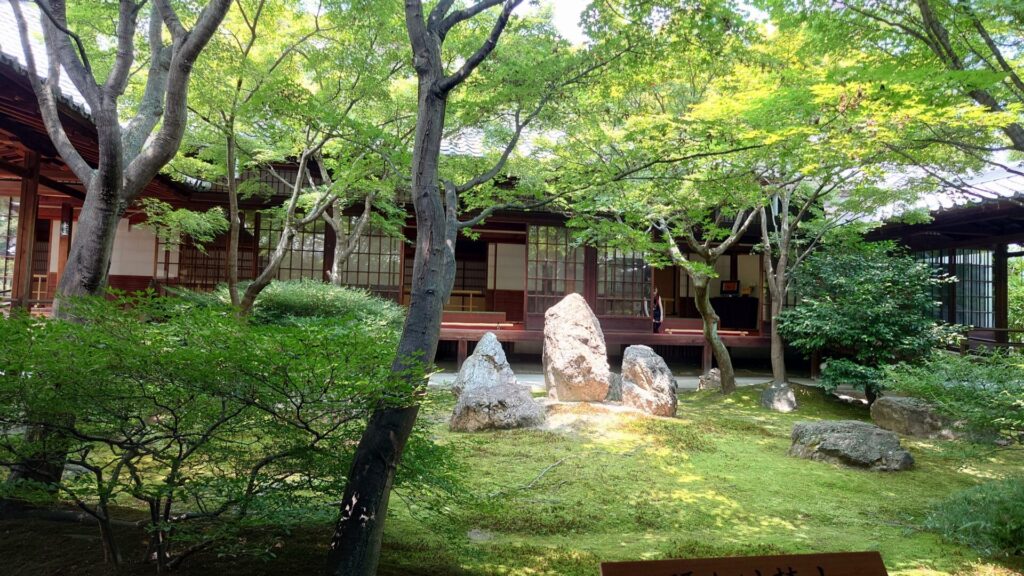

書院│潮音庭と◯△□の庭

書院には、四季を感じる中庭「潮音庭(ちょうおんてい)」があります。

とくに夏の深緑や盛夏の頃には、木々の緑が映え、涼やかな風が心地よく感じられます。秋には紅葉も美しく、訪問時期によって違った表情が楽しめます。

小書院では、田村月樵による〈唐子遊戯図〉が展示されています。

「◯△□の庭」には、その名の通り、庭に丸・三角・四角の形が配置されています。ぜひ、探してみてください。

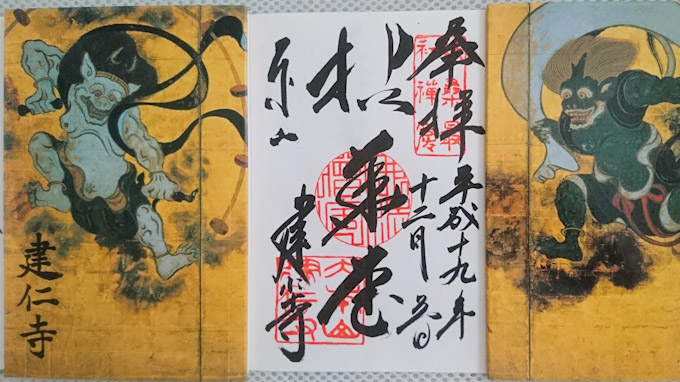

建仁寺の御朱印|「拈華堂」と禅の教え

建仁寺の御朱印では、「拈華堂(ねんげどう)」という文字が書かれます。

拈華堂とは、法堂の別名で、釈尊が花を掲げ、弟子の迦葉だけがその意を悟って微笑んだという故事「拈華微笑」に由来します。

このエピソードは禅の「以心伝心」の象徴とされ、建仁寺の精神そのもの。庫裏(入口横)の売店でいただけます。

アクセス情報と拝観料

建仁寺では、春には牡丹が咲き誇り、法堂のまわりが華やかな雰囲気に包まれます。夏は緑が映え、秋には潮音庭の紅葉が見事。冬の静けさもまた禅寺ならではの風情があります。

アクセスの良い祇園の真ん中にありますので、四季を通して訪ねてみてはいかがでしょう。